친자확인 10건 중 3건은 ‘남의 자식’

2009. 8. 7. 09:45ㆍ가정의례보감및개인사

친자확인 10건 중 3건은 ‘남의 자식’

ㆍ태아도 유전자 검사로 친부 알 수 있으나 생명윤리법 시행으로 규제

주부 김모씨(33)는 최근 후회와 불안감으로 밤잠을 설치고 있다. 네 살배기 아들을 데리고 앞으로 살아갈 일이 막막하기 때문이다.

결혼 3년 만인 2006년 첫 아들을 출산한 김씨는 결혼생활 중 사업가인 남편 최모씨(37) 외에 애인 정모씨(34)를 두고 있었다. 김씨가 친구들과 함께 간 나이트클럽에서 우연히 만나 교제하기 시작한 정씨는 미혼남이다. 그런데 덜컥 임신이 됐다. 김씨는 아이의 아빠가 정씨일 것으로 믿었고, 이 같은 김씨의 확신은 아이가 네 살이 된 올해 초까지 계속됐다. 물론 남편 눈을 피해 지속적인 관계를 맺어온 정씨에게도 아이가 정씨의 혈육임을 일찌감치 알렸다.

그런데 지난해 가을부터 정씨가 다른 여자를 만나는 낌새가 보이자 김씨는 이제는 남편과 이혼하고 정씨와 결혼을 해야겠다는 생각을 하게 됐다. 김씨는 남편에게 "아들은 당신 애가 아니라 내가 오랫동안 사랑해온 다른 남자의 아이"라며 이혼을 요구했다. 또 정씨에게는 "이제 우리 아이를 함께 키우며 셋이 함께 살자"고 말했다. 그리고 행여 정씨가 발뺌할까 봐 유전자 검사 업체에 아이의 유전자 검사를 의뢰하기로 했다. 자신과 아이, 그리고 정씨가 함께 업체를 방문해 구강 상피세포를 채취했다. 그런데 기막힌 일이 생겼다. 아이는 정씨의 혈육이 아닌 것으로 나타났기 때문이다. 아이는 남편의 혈육인 것이다. 김씨로부터 이미 마음이 떠난 정씨는 안도의 한숨을 쉬었고, 남편은 자신을 속이며 수년 동안 외도해 온 아내를 용서하지 않았다. 어이없는 확신 탓에 김씨는 이제 돌아갈 곳이 없게 된 셈이다.

친자확인, 한 달에 500여 건 달해

유전자(DNA) 감식으로 친자확인을 하는 사람이 증가하고 있다. 국적 획득을 위한 중국 교포들의 친자확인을 제외하고도 자기가 기르는 아이가 친자식인지를 의심해 유전자 감식을 의뢰하는 건수가 한 달 평균 500건에 이른다는 게 업계의 설명이다. 유전자 감식은 DNA의 일부를 증폭해 지문처럼 사람을 구분해 개인식별에 이용하는 기술로, 친자감별·친족판별은 물론 강력범죄의 용의자 확인 등에 사용되는 기술이다. 혈액은 물론 머리카락, 입 안의 상피세포, 담배에 묻은 타액, 속옷의 얼룩 등으로도 감식할 수 있다. 유전자 검사 전문업체인 SLS의 김은영 책임연구원은 "일반인들의 유전자 검사에 대한 인식이 확대되면서 조금만 의심스러워도 검사를 하려고 해 검사의뢰 건수가 매년 10%씩 증가하고 있다"며 "2000년대 초만 해도 80만~100만원 하던 검사비가 지금은 20만원대 수준으로 떨어진 것도 유전자 검사를 통한 친자확인을 증가시키는 한 요인"이라고 말했다. 이 결과 친자확인소송도 잇따라 2007년 기준 전국적으로 3020건에 이르고 있다. 친자확인을 위해 유전자 검사를 하는 경우는 대부분 아내의 불륜을 의심하거나 유산 상속과 관련돼 있다.

국내에서 친자확인을 위한 유전자 감식을 처음 시작한 것은 1991년 이정빈 서울대 의과대학 법의학교실 교수에 의해서다. 당시만 해도 친자확인을 위한 유전자 검사에 대한 일반인의 인식이 높지 않아 의뢰가 거의 없었으며, 1995년 이후 의뢰가 증가했다. 이때는 서울대, 고려대, 연세대 등 일부 대학 법의학연구소에서만 검사가 이뤄졌다. 그러던 것이 1998년 아이디진 설립을 기점으로 민간업체가 우후죽순 생기면서 20여 개로 증가했다. 지금은 대학 몇 곳과 휴먼패스, 다우진, SLS 등 4, 5곳의 민간업체에서만 유전자 감식을 하고 있다. 그리고 실제 친자감정을 해보면 친자인 경우가 아닌 경우보다 훨씬 많다. 이정빈 서울대 교수는 "의뢰건수의 30% 정도만 친자가 아닌 것으로 나온다"고 말했다. 지금은 문을 닫은 아이디진의 설립자인 정영보 충북대 교수가 쓴 (김영사)에 따르면 미국의 경우 1년에 3만여 건의 친자검사가 이뤄지고 있다. 검사를 받은 사람의 수로 보면 연간 100만 명에 육박한다. 재미있는 것은 친자검사를 한 것 중 평균 27.4%가 친자가 아닌 것으로 판명됐다는 점이다. 우리나라와 비슷한 통계다. 그러나 이 수치가 검사에 참여한 남자의 약 30%가 남의 자식을 자기 자식으로 알고 키우고 있다는 말은 아니다.

친자검사를 하는 원인은 여러 가지이기 때문이다. 영국 존 무어스 대학 마크 벨리스 교수팀이 2005년에 발표한 결과에도 이는 고스란히 반영돼 있다. 이들이 50년 넘는 기간에 걸친 각종 연구 결과와 학술회의 자료를 검토한 결과 미국과 영국에서 자기 자식이 아닌 듯하다고 의심해 유전자 검사를 한 아버지들의 생부 불일치 확률은 30%에 육박하지만, 자기 자식이라는 점을 의심하지 않거나 친자확인 이외의 이유로 검사한 경우엔 약 4%만 친자식이 아닌 것으로 나타났기 때문이다.

일부 유전질환 진단 외 태아 검사 금지

친자확인을 위한 유전자 감식은 기술적으로는 출산 이전에도 가능하다. 실제 생명윤리법이 시행된 2005년 이전만 해도 태아의 유전자 감식을 의뢰하는 건수가 전체 친자 감식의 20%에 달했다. 이정빈 서울대 교수는 "1990년대 중반을 넘어서면서 유명 산부인과를 통해 태아가 누구의 아이인지를 판별해 달라는 의뢰가 들어오기 시작했다"며 "당시는 이를 규제하는 법이 없었기 때문에 많이 했다"고 전했다.

태아의 유전자 검사는 임신 3개월에 가능한 융모막 검사나 임신 4~5개월에 할 수 있는 양수검사를 통해서 한다. 산전진단 전문병원인 함춘클리닉의 황도영 원장은 "교과서적으로는 융모막 검사를 할 경우 100명 중 1명, 양수 검사의 경우 200명 중 1명꼴로 유산을 한다고 할 만큼 위험성이 있다"고 말했다. 그럼에도 불구하고 이들 검사는 산모의 나이가 35세 이상인 경우, 초음파에서 태아의 기형이 의심되는 경우, 2005년 전까지는 태아가 누구의 아이인지 헷갈리는 경우에 폭넓게 활용됐다.

2004년에 임신 3개월의 윤모씨(28)는 산부인과를 찾아왔다. 미혼으로 대기업에 다니고 있는 윤씨는 의사에게 "배 속에서 자라고 있는 아이의 아빠를 확인하고 싶다"고 말했다. 병원을 찾기 전에 인터넷으로 미리 문의를 했기 때문에 불가능한 일이 아니라는 것은 이미 인지하고 있던 터였다. 사연은 이랬다. 성(性)에 대해 대체로 개방적인 윤씨는 이혼해 싱글이 된 직장 상사와 세 살 연하의 미혼남을 동시에 사귀었다. 두 남자 모두 윤씨를 좋아해 윤씨에게 청혼했다. 윤씨는 의사에게 "둘 중 누가 됐든 아이의 아빠와 결혼할 생각"이라고 말했다. 한 달을 더 기다려 양수검사를 하고 이를 대학 법의학교실에 보낸 결과 아이의 아버지는 연하의 미혼남인 것으로 밝혀졌다. 실제로 윤씨는 두 달 후 연하의 미혼남과 결혼한다며 의사에게 알려왔다.

그러나 생명윤리법 시행으로 더 이상 태아의 유전자를 통해 아빠를 찾는 일은 이제 불가능해졌다. 현재 생명윤리법은 근이영양증 등 대통령령이 정한 63개 유전질환 진단 목적 이외의 태아에 대한 유전자 검사를 금지하고 있기 때문이다. 그러나 이 같은 엄격한 법 적용으로 인해 낙태가 더 많아질 수 있다는 우려의 목소리도 있다. 누구의 아이인지 판단이 안 서는 경우 불안한 마음에 섣불리 낙태를 선택하는 여성이 많기 때문이다.

주부 김모씨(33)는 최근 후회와 불안감으로 밤잠을 설치고 있다. 네 살배기 아들을 데리고 앞으로 살아갈 일이 막막하기 때문이다.

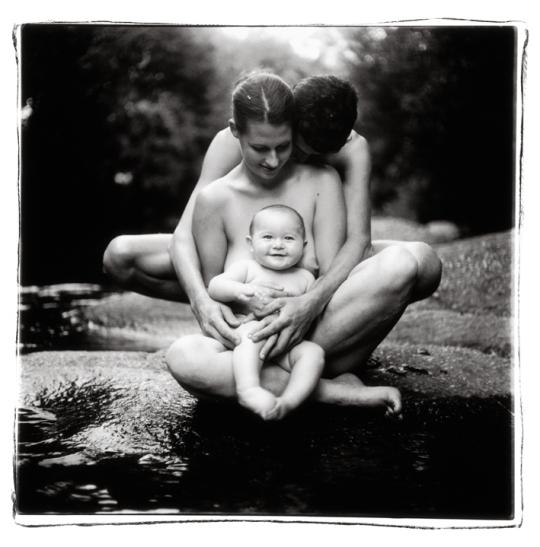

↑ ‘이 아기는 내 아기가 맞겠지?’ 사진 이미지는 아빠의 품에 안긴 엄마, 엄마의 품에 안긴 아기의 모습을 찍은 호주의 조지나 루콕 작품. <경향신문>

그런데 지난해 가을부터 정씨가 다른 여자를 만나는 낌새가 보이자 김씨는 이제는 남편과 이혼하고 정씨와 결혼을 해야겠다는 생각을 하게 됐다. 김씨는 남편에게 "아들은 당신 애가 아니라 내가 오랫동안 사랑해온 다른 남자의 아이"라며 이혼을 요구했다. 또 정씨에게는 "이제 우리 아이를 함께 키우며 셋이 함께 살자"고 말했다. 그리고 행여 정씨가 발뺌할까 봐 유전자 검사 업체에 아이의 유전자 검사를 의뢰하기로 했다. 자신과 아이, 그리고 정씨가 함께 업체를 방문해 구강 상피세포를 채취했다. 그런데 기막힌 일이 생겼다. 아이는 정씨의 혈육이 아닌 것으로 나타났기 때문이다. 아이는 남편의 혈육인 것이다. 김씨로부터 이미 마음이 떠난 정씨는 안도의 한숨을 쉬었고, 남편은 자신을 속이며 수년 동안 외도해 온 아내를 용서하지 않았다. 어이없는 확신 탓에 김씨는 이제 돌아갈 곳이 없게 된 셈이다.

친자확인, 한 달에 500여 건 달해

유전자(DNA) 감식으로 친자확인을 하는 사람이 증가하고 있다. 국적 획득을 위한 중국 교포들의 친자확인을 제외하고도 자기가 기르는 아이가 친자식인지를 의심해 유전자 감식을 의뢰하는 건수가 한 달 평균 500건에 이른다는 게 업계의 설명이다. 유전자 감식은 DNA의 일부를 증폭해 지문처럼 사람을 구분해 개인식별에 이용하는 기술로, 친자감별·친족판별은 물론 강력범죄의 용의자 확인 등에 사용되는 기술이다. 혈액은 물론 머리카락, 입 안의 상피세포, 담배에 묻은 타액, 속옷의 얼룩 등으로도 감식할 수 있다. 유전자 검사 전문업체인 SLS의 김은영 책임연구원은 "일반인들의 유전자 검사에 대한 인식이 확대되면서 조금만 의심스러워도 검사를 하려고 해 검사의뢰 건수가 매년 10%씩 증가하고 있다"며 "2000년대 초만 해도 80만~100만원 하던 검사비가 지금은 20만원대 수준으로 떨어진 것도 유전자 검사를 통한 친자확인을 증가시키는 한 요인"이라고 말했다. 이 결과 친자확인소송도 잇따라 2007년 기준 전국적으로 3020건에 이르고 있다. 친자확인을 위해 유전자 검사를 하는 경우는 대부분 아내의 불륜을 의심하거나 유산 상속과 관련돼 있다.

국내에서 친자확인을 위한 유전자 감식을 처음 시작한 것은 1991년 이정빈 서울대 의과대학 법의학교실 교수에 의해서다. 당시만 해도 친자확인을 위한 유전자 검사에 대한 일반인의 인식이 높지 않아 의뢰가 거의 없었으며, 1995년 이후 의뢰가 증가했다. 이때는 서울대, 고려대, 연세대 등 일부 대학 법의학연구소에서만 검사가 이뤄졌다. 그러던 것이 1998년 아이디진 설립을 기점으로 민간업체가 우후죽순 생기면서 20여 개로 증가했다. 지금은 대학 몇 곳과 휴먼패스, 다우진, SLS 등 4, 5곳의 민간업체에서만 유전자 감식을 하고 있다. 그리고 실제 친자감정을 해보면 친자인 경우가 아닌 경우보다 훨씬 많다. 이정빈 서울대 교수는 "의뢰건수의 30% 정도만 친자가 아닌 것으로 나온다"고 말했다. 지금은 문을 닫은 아이디진의 설립자인 정영보 충북대 교수가 쓴 (김영사)에 따르면 미국의 경우 1년에 3만여 건의 친자검사가 이뤄지고 있다. 검사를 받은 사람의 수로 보면 연간 100만 명에 육박한다. 재미있는 것은 친자검사를 한 것 중 평균 27.4%가 친자가 아닌 것으로 판명됐다는 점이다. 우리나라와 비슷한 통계다. 그러나 이 수치가 검사에 참여한 남자의 약 30%가 남의 자식을 자기 자식으로 알고 키우고 있다는 말은 아니다.

친자검사를 하는 원인은 여러 가지이기 때문이다. 영국 존 무어스 대학 마크 벨리스 교수팀이 2005년에 발표한 결과에도 이는 고스란히 반영돼 있다. 이들이 50년 넘는 기간에 걸친 각종 연구 결과와 학술회의 자료를 검토한 결과 미국과 영국에서 자기 자식이 아닌 듯하다고 의심해 유전자 검사를 한 아버지들의 생부 불일치 확률은 30%에 육박하지만, 자기 자식이라는 점을 의심하지 않거나 친자확인 이외의 이유로 검사한 경우엔 약 4%만 친자식이 아닌 것으로 나타났기 때문이다.

일부 유전질환 진단 외 태아 검사 금지

친자확인을 위한 유전자 감식은 기술적으로는 출산 이전에도 가능하다. 실제 생명윤리법이 시행된 2005년 이전만 해도 태아의 유전자 감식을 의뢰하는 건수가 전체 친자 감식의 20%에 달했다. 이정빈 서울대 교수는 "1990년대 중반을 넘어서면서 유명 산부인과를 통해 태아가 누구의 아이인지를 판별해 달라는 의뢰가 들어오기 시작했다"며 "당시는 이를 규제하는 법이 없었기 때문에 많이 했다"고 전했다.

태아의 유전자 검사는 임신 3개월에 가능한 융모막 검사나 임신 4~5개월에 할 수 있는 양수검사를 통해서 한다. 산전진단 전문병원인 함춘클리닉의 황도영 원장은 "교과서적으로는 융모막 검사를 할 경우 100명 중 1명, 양수 검사의 경우 200명 중 1명꼴로 유산을 한다고 할 만큼 위험성이 있다"고 말했다. 그럼에도 불구하고 이들 검사는 산모의 나이가 35세 이상인 경우, 초음파에서 태아의 기형이 의심되는 경우, 2005년 전까지는 태아가 누구의 아이인지 헷갈리는 경우에 폭넓게 활용됐다.

2004년에 임신 3개월의 윤모씨(28)는 산부인과를 찾아왔다. 미혼으로 대기업에 다니고 있는 윤씨는 의사에게 "배 속에서 자라고 있는 아이의 아빠를 확인하고 싶다"고 말했다. 병원을 찾기 전에 인터넷으로 미리 문의를 했기 때문에 불가능한 일이 아니라는 것은 이미 인지하고 있던 터였다. 사연은 이랬다. 성(性)에 대해 대체로 개방적인 윤씨는 이혼해 싱글이 된 직장 상사와 세 살 연하의 미혼남을 동시에 사귀었다. 두 남자 모두 윤씨를 좋아해 윤씨에게 청혼했다. 윤씨는 의사에게 "둘 중 누가 됐든 아이의 아빠와 결혼할 생각"이라고 말했다. 한 달을 더 기다려 양수검사를 하고 이를 대학 법의학교실에 보낸 결과 아이의 아버지는 연하의 미혼남인 것으로 밝혀졌다. 실제로 윤씨는 두 달 후 연하의 미혼남과 결혼한다며 의사에게 알려왔다.

그러나 생명윤리법 시행으로 더 이상 태아의 유전자를 통해 아빠를 찾는 일은 이제 불가능해졌다. 현재 생명윤리법은 근이영양증 등 대통령령이 정한 63개 유전질환 진단 목적 이외의 태아에 대한 유전자 검사를 금지하고 있기 때문이다. 그러나 이 같은 엄격한 법 적용으로 인해 낙태가 더 많아질 수 있다는 우려의 목소리도 있다. 누구의 아이인지 판단이 안 서는 경우 불안한 마음에 섣불리 낙태를 선택하는 여성이 많기 때문이다.

'가정의례보감및개인사' 카테고리의 다른 글

| 벌초를 안전하게 하는 요령 (0) | 2009.09.01 |

|---|---|

| 한중일 젓가락 문화 (0) | 2009.08.07 |

| 전통 자료방 (0) | 2009.07.29 |

| 향은 왜 피우고 어떤 의학적 효능이 있을까? (0) | 2009.07.29 |

| 재미있는 常識旅行-生活禮節 (0) | 2009.07.29 |