북 연루·자료공개 놓고 연일 ‘갈지자’

2010. 4. 2. 11:39ㆍ이야기·미스터리·히스토리

북 연루·자료공개 놓고 연일 ‘갈지자’

대응 총체적 난맥 왜 “군 자기방어에 청와대가 발목 잡혀” 지적

“靑 의도적 방치”… 안보사령탑 부재 탓도

해군 천안함 침몰 사고 이후 여권의 대응이 총체적 난맥에 빠졌다. 청와대와 정부(군), 여당이 침몰 원인에 대한 엇갈린 발언으로 혼선을 가중시키는가 하면 그 과정에서 국군통수권자인 대통령의 지침도 먹혀들지 않는 모습이 노정되고 있다. 이 때문에 침몰 원인을 은폐하려는 이중플레이 의혹부터 안보 컨트롤타워 부재로 인한 난맥의 혐의까지 감지된다. 통일성·일관성이 생명인 안보문제를 놓고 지휘체계와 권위가 작동하지 않는 위기적 누수의 징후인 것이다.

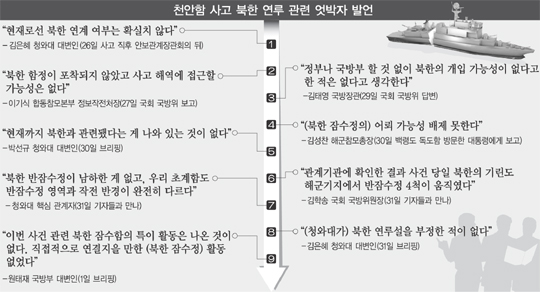

◇ 엇갈리는 당·정·청 = 여권의 난맥상은 천안함 침몰의 원인, 특히 북한 연루 여부를 놓고 확연하다.

당초 사고 첫날인 지난달 26일부터 4차례 긴급안보관계장관회의 끝에 청와대가 내놓은 결론은 "현재로선 북한 연계 여부가 확실치 않다. 함부로 예단하거나 단정짓지 말아달라"(김은혜 대변인)는 '신중론'이었다. 하지만 군이나 여당은 달랐다. 김태영 국방부 장관의 "북한의 개입 가능성이 없다고 한 적은 없다" "북한 반잠수정의 어뢰 공격 가능성도 검토하고 있다"(29일 국회 국방위)는 발언 등 군의 겨냥점은 '북한 연루설'로 향했다. 이런 속에 한나라당 내부의 "관계기관 확인 결과 북한의 기린도 해군기지에서 반잠수정 4척이 움직였다"(31일 김학송 국회 국방위원장) "상식적으로 봐라. 북한 기뢰나 어뢰 공격 가능성은 100%"(수도권 의원) 등의 발언은 혼선을 가중시켰다. 청와대와 군은 1일 "(북 잠수정 기동설은) 확인한 결과 전혀 사실이 아니다"라고 거듭 부인했다.

자료 공개를 놓고도 엇박자를 거듭했다. 이명박 대통령이 "과학적으로 철저히 조사하되, 한 점 의혹도 생기지 않도록 모든 것을 투명하게 공개해야 한다"고 지시한 30일 국방부는 천안함 침몰 당시 모습을 담은 영상관측장비(TOD) 동영상 공개를 거부했다. 청와대는 급기야 "해군·해경, 국방부의 공보 대응의 미숙함이 정부가 뭔가를 감추고 있다는 식의 의혹으로 이어지지 않길 바란다"(박선규 대변인)고 군을 질책한 뒤에야 군은 TOD 동영상을 공개했다. 국방부는 그러나 아직도 천안함 침몰 전후 정황을 규명할 핵심 단서로 꼽히는 교전일지에 대해선 공개를 거부하고 있다.

정부 내부의 발표·입장도 제각각으로 갈지자를 거듭했다. 합참은 26일 밤 사고 발생 시각을 "오후 9시45분"이라고 발표했다. 하지만 다음날 김태영 장관은 국회 국방위에서 오후 9시30분으로 보고했다. 해경은 28일 보도자료에서 9시15분으로 적시했고, 국방부는 1일 다시 9시22분으로 수정했다.

◇ 난맥의 배경과 문제 = 표면적으론 안보의 최종 결정권을 쥔 청와대가 군에 끌려간 것 아니냐는 지적이 나온다. 북한 연루설에 신중론을 펴던 청와대가 31일 "북한 연루설을 부정한 적이 없다"(김은혜 대변인)고 해명한 것이 단적인 예다. 청와대의 투명한 공개 지시에도 군은 TOD 동영상과 교신록 등의 공개를 거부하다 일부를 공개하는 식으로 대응했다. 자칫 대대적 문책에 직면할 수도 있는 군의 완강한 자기방어에 발목을 잡힌 꼴이다.

하지만 이면에선 향후 남북관계, 경제 문제 등 천안함 침몰 후 여러 난제에 직면한 청와대가 의도적으로 군의 과잉대응을 방치한 혐의도 엿보인다. "군이 왜 늑장대응을 하고, 그런데도 청와대는 초동대응이 잘됐다고 하나. 결론을 원인불명으로 끌고가려는 것 아니냐"(국회 외통위 한 의원)는 것이다.

이와 함께 이명박 정부 이후 국가안전보장회의(NSC) 폐지 등 외교·안보 컨트롤타워 부재에서 난맥의 원인을 찾는 시각도 있다. 여당 내부에서 "당내 논의 사항과 결론에 대해서는 즉각 정부와 군 당국에 전달할 통로가 있어야 한다"(남경필 의원)는 문제제기가 나오는 것이 그런 예다. 신율 명지대 교수는 "천안함 사고를 보면 정부 내, 또 청와대와 군 간에 소통의 문제가 있다. 당은 아예 그런 정보 소통에서 제외돼 있다"고 지적했다.

문제는 이로 인해 음모론만 재생산되는 등 국민 불안과 국정 부담으로 이어진다는 점이다. 또 향후 유사한 안보 난맥상이 되풀이될 수 있다는 우려도 심각한 부분이다.

자료 공개를 놓고도 엇박자를 거듭했다. 이명박 대통령이 "과학적으로 철저히 조사하되, 한 점 의혹도 생기지 않도록 모든 것을 투명하게 공개해야 한다"고 지시한 30일 국방부는 천안함 침몰 당시 모습을 담은 영상관측장비(TOD) 동영상 공개를 거부했다. 청와대는 급기야 "해군·해경, 국방부의 공보 대응의 미숙함이 정부가 뭔가를 감추고 있다는 식의 의혹으로 이어지지 않길 바란다"(박선규 대변인)고 군을 질책한 뒤에야 군은 TOD 동영상을 공개했다. 국방부는 그러나 아직도 천안함 침몰 전후 정황을 규명할 핵심 단서로 꼽히는 교전일지에 대해선 공개를 거부하고 있다.

정부 내부의 발표·입장도 제각각으로 갈지자를 거듭했다. 합참은 26일 밤 사고 발생 시각을 "오후 9시45분"이라고 발표했다. 하지만 다음날 김태영 장관은 국회 국방위에서 오후 9시30분으로 보고했다. 해경은 28일 보도자료에서 9시15분으로 적시했고, 국방부는 1일 다시 9시22분으로 수정했다.

◇ 난맥의 배경과 문제 = 표면적으론 안보의 최종 결정권을 쥔 청와대가 군에 끌려간 것 아니냐는 지적이 나온다. 북한 연루설에 신중론을 펴던 청와대가 31일 "북한 연루설을 부정한 적이 없다"(김은혜 대변인)고 해명한 것이 단적인 예다. 청와대의 투명한 공개 지시에도 군은 TOD 동영상과 교신록 등의 공개를 거부하다 일부를 공개하는 식으로 대응했다. 자칫 대대적 문책에 직면할 수도 있는 군의 완강한 자기방어에 발목을 잡힌 꼴이다.

하지만 이면에선 향후 남북관계, 경제 문제 등 천안함 침몰 후 여러 난제에 직면한 청와대가 의도적으로 군의 과잉대응을 방치한 혐의도 엿보인다. "군이 왜 늑장대응을 하고, 그런데도 청와대는 초동대응이 잘됐다고 하나. 결론을 원인불명으로 끌고가려는 것 아니냐"(국회 외통위 한 의원)는 것이다.

이와 함께 이명박 정부 이후 국가안전보장회의(NSC) 폐지 등 외교·안보 컨트롤타워 부재에서 난맥의 원인을 찾는 시각도 있다. 여당 내부에서 "당내 논의 사항과 결론에 대해서는 즉각 정부와 군 당국에 전달할 통로가 있어야 한다"(남경필 의원)는 문제제기가 나오는 것이 그런 예다. 신율 명지대 교수는 "천안함 사고를 보면 정부 내, 또 청와대와 군 간에 소통의 문제가 있다. 당은 아예 그런 정보 소통에서 제외돼 있다"고 지적했다.

문제는 이로 인해 음모론만 재생산되는 등 국민 불안과 국정 부담으로 이어진다는 점이다. 또 향후 유사한 안보 난맥상이 되풀이될 수 있다는 우려도 심각한 부분이다.

'이야기·미스터리·히스토리' 카테고리의 다른 글

| 블로그에 北 군사정보가?…충격적 내용까지 공개 주목 (0) | 2010.04.08 |

|---|---|

| '킬러' 돌고래 등장, 바다 생태계 위협 (0) | 2010.04.04 |

| 미공개 영상] 아이슬란드 빙하 밑 화산 폭발...주민 긴급 대피 (0) | 2010.03.22 |

| "한일해저터널 건설 이미 시작됐다고?" (0) | 2010.03.17 |

| 소유즈 우주선 국내 첫 전시 (0) | 2010.03.15 |